スポンサーリンク

この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。

ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。

(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)

ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。

(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)

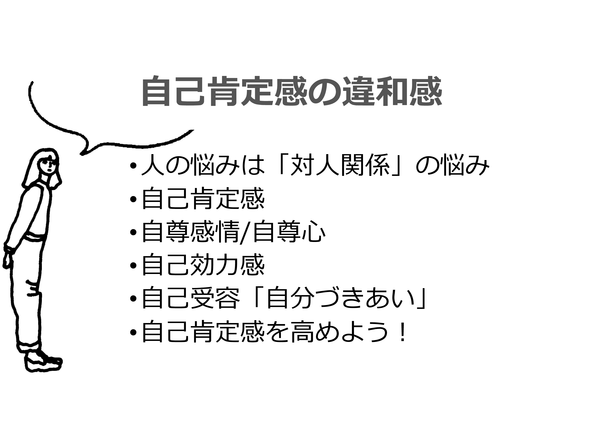

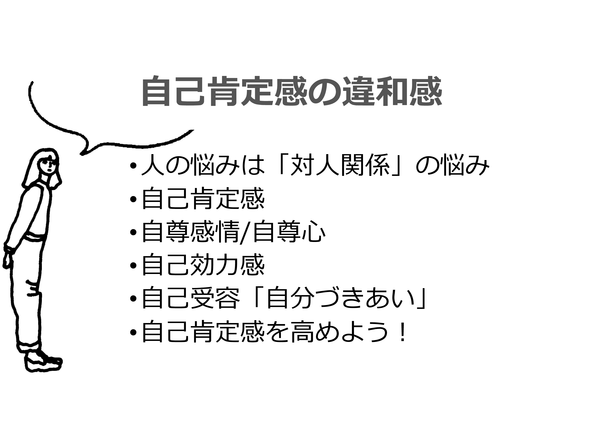

「自己肯定感」って大事なの?!

2022年06月22日

元気ですか?!精神的に。

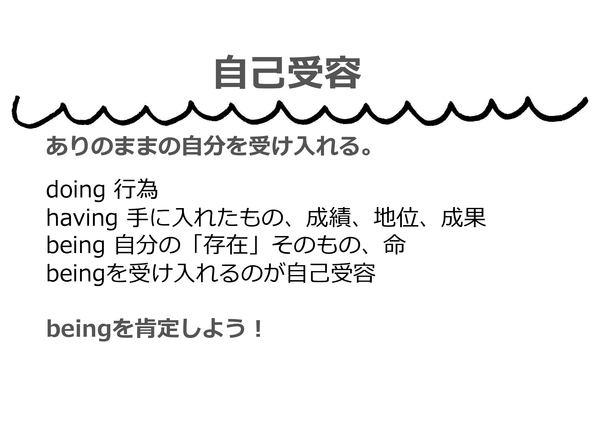

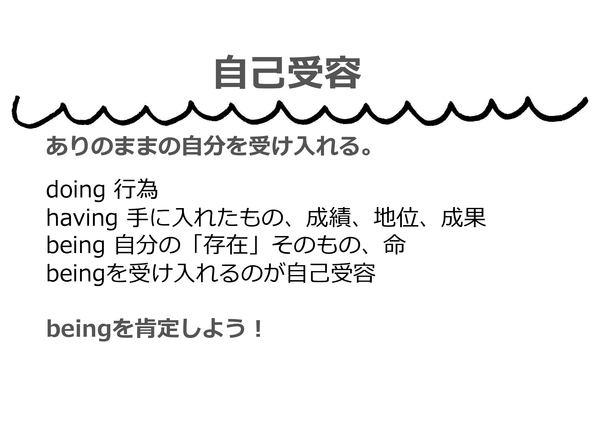

今回は「自己肯定感」を考えてみようの巻です♬

そもそも「自己肯定感」って何?そんなに大事なの?

「自己肯定感」が低いとか、上げようとか言われるけど、余計なお世話です。ていうかどうやったら上がるの??

アドラー心理学的にはあらゆる悩みは「対人関係」の悩みと言われています。

「対人関係」のベースになっているのは、実は「自分自身」との関係性。つまり、「自分付き合い」が上手か否かが「他人付き合い」にも影響しているのです。

自分と上手に付き合うために。

参考にしてね♬

今回は「自己肯定感」を考えてみようの巻です♬

そもそも「自己肯定感」って何?そんなに大事なの?

「自己肯定感」が低いとか、上げようとか言われるけど、余計なお世話です。ていうかどうやったら上がるの??

アドラー心理学的にはあらゆる悩みは「対人関係」の悩みと言われています。

「対人関係」のベースになっているのは、実は「自分自身」との関係性。つまり、「自分付き合い」が上手か否かが「他人付き合い」にも影響しているのです。

自分と上手に付き合うために。

参考にしてね♬

孤立を考える 精神科医がこっそり教える素晴らしき「社会的処方」の世界

2022年06月16日

元気ですか!?精神的に。

今回は『孤立を考える 精神科医がこっそり教える素晴らしき「社会的処方」の世界』です♬

「孤立」は大きな社会問題で、日本の高齢者のうち30%がつながりがないという報告があります。

これは世界的な問題で、イギリスでは「社会的孤立」が経済に与える影響は年間5兆円と言われ、「孤立担当大臣」なる役職があるほどです。

実はこの「孤立担当大臣」日本にもいるのです。知ってました?

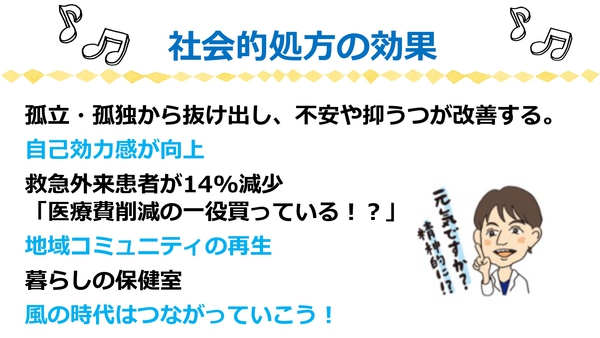

この世界的な課題を解決すべく注目を集めているのが、「社会的処方」♬

「孤立」という病を地域のつながりで治す方法なんです♬

「処方」というと「薬」をイメージしますが、「薬」ではなく社会との「つながり」を提供する「社会的処方」

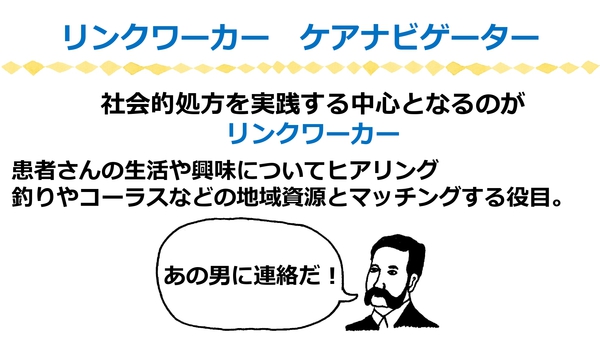

担い手を「リンクワーカー」「ケアナビゲーター」と言いますが、誰にでも出来て、どことつないでもいいステキな概念なのです♬

風の時代の価値観にマッチする「社会的処方」の世界♬

参考にしてね♬

今回は『孤立を考える 精神科医がこっそり教える素晴らしき「社会的処方」の世界』です♬

「孤立」は大きな社会問題で、日本の高齢者のうち30%がつながりがないという報告があります。

これは世界的な問題で、イギリスでは「社会的孤立」が経済に与える影響は年間5兆円と言われ、「孤立担当大臣」なる役職があるほどです。

実はこの「孤立担当大臣」日本にもいるのです。知ってました?

この世界的な課題を解決すべく注目を集めているのが、「社会的処方」♬

「孤立」という病を地域のつながりで治す方法なんです♬

「処方」というと「薬」をイメージしますが、「薬」ではなく社会との「つながり」を提供する「社会的処方」

担い手を「リンクワーカー」「ケアナビゲーター」と言いますが、誰にでも出来て、どことつないでもいいステキな概念なのです♬

風の時代の価値観にマッチする「社会的処方」の世界♬

参考にしてね♬

人はなぜ心を病むのか?〜心の時代の対処法〜

2022年06月10日

元気ですか?!精神的に。

今回は「人はなぜ心を病むのか?〜心の時代の対処法〜」です♬

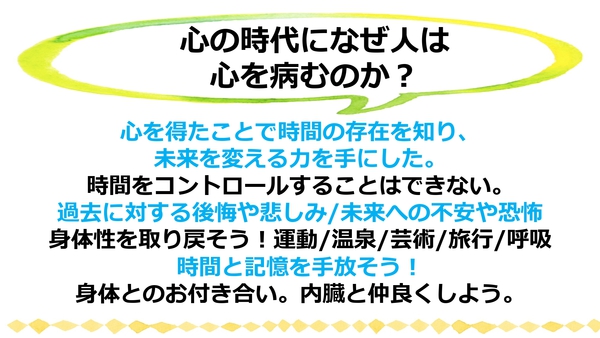

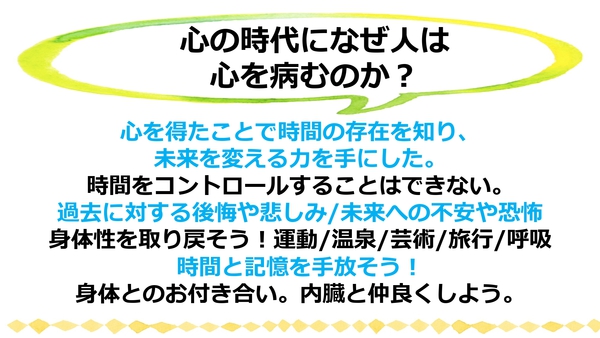

心の時代なのに、かえって心を病んでしまう…その矛盾を人類の歴史から紐解きます。

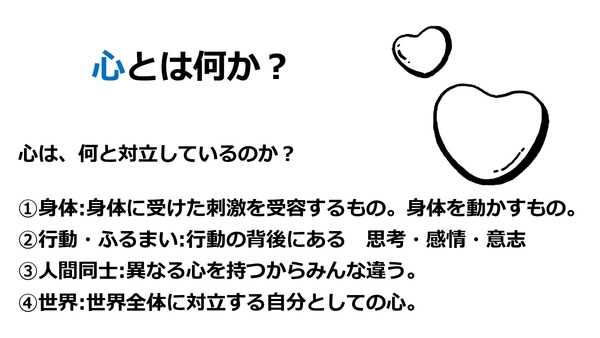

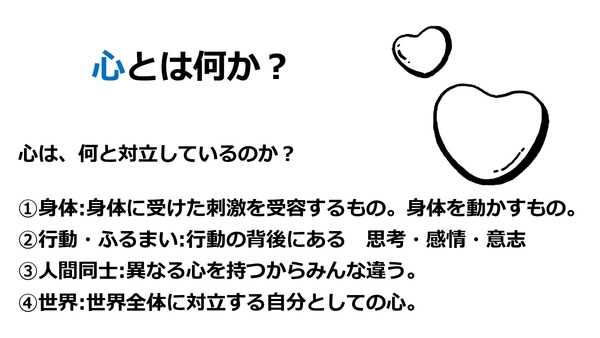

「心」の概念っていつからあるの?

そもそも「心」ってどこにあるの?

「心」の語源は「内臓」で、ヘブライ語では「子宮」と言われています。

つまり「心」はもともと「子宮」にあったのです♬(甲骨文字より)

そこから時代とともに「肝(内臓)」→「横隔膜」→「心臓」→「脳」と変遷します。

あれ?!上へ上へと昇っているのではっ!?

そう、怒りの表現も、腹が立つ→ムカつく→頭にくると昇ってきています。

いよいよ昇り切り、脳が肥大化して疲れてしまったのが「心の時代」というわけです。

というわけで、心を癒すポイントはむしろ「身体性」を取り戻すこと♬

マインドフルネスが良いと言われる理由がここにあるのです♬

参考にしてね♬

今回は「人はなぜ心を病むのか?〜心の時代の対処法〜」です♬

心の時代なのに、かえって心を病んでしまう…その矛盾を人類の歴史から紐解きます。

「心」の概念っていつからあるの?

そもそも「心」ってどこにあるの?

「心」の語源は「内臓」で、ヘブライ語では「子宮」と言われています。

つまり「心」はもともと「子宮」にあったのです♬(甲骨文字より)

そこから時代とともに「肝(内臓)」→「横隔膜」→「心臓」→「脳」と変遷します。

あれ?!上へ上へと昇っているのではっ!?

そう、怒りの表現も、腹が立つ→ムカつく→頭にくると昇ってきています。

いよいよ昇り切り、脳が肥大化して疲れてしまったのが「心の時代」というわけです。

というわけで、心を癒すポイントはむしろ「身体性」を取り戻すこと♬

マインドフルネスが良いと言われる理由がここにあるのです♬

参考にしてね♬

「ふつう」とは何か?!ASDの「生きづらさ」「生きにくさ」から考える「ふつう」の世界♬

2022年05月27日

元気ですか?!精神的に。

飛騨高山の精神科医益田大輔です♬

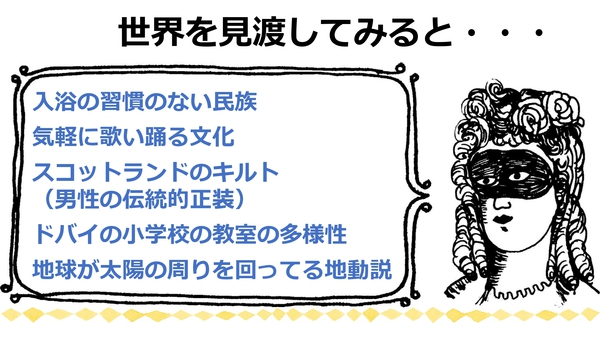

今回は「ふつう」とは何か?!ASD (自閉症スペクトラム障害)の「生きづらさ」「生きにくさ」から考える「ふつう」の世界です♬

精神状態が正常か異常か判断する物差しは「ふつう」か「ふつうじゃないか」の判断です。

とはいえ、「ふつう」って…何?

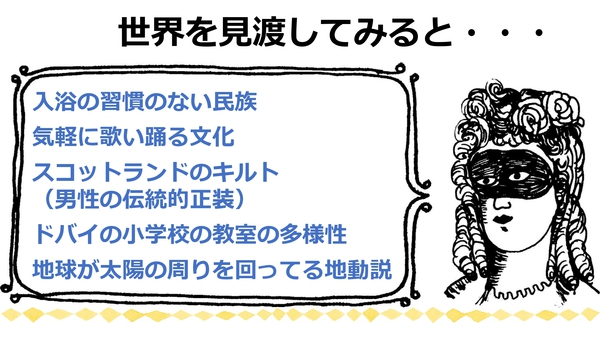

「ふつうじゃない」って文化や価値観に依るのかも??

この謎をASD (自閉症スペクトラム障害)の特性を踏まえてじっくり考察♬

後半は「生きづらさ」と「生きにくさ」の違いも考えます♬

ともあれ、「ふつう」の概念が広がるといいですね♬

寛容な社会が何よりなのです。参考にしてね♬

飛騨高山の精神科医益田大輔です♬

今回は「ふつう」とは何か?!ASD (自閉症スペクトラム障害)の「生きづらさ」「生きにくさ」から考える「ふつう」の世界です♬

精神状態が正常か異常か判断する物差しは「ふつう」か「ふつうじゃないか」の判断です。

とはいえ、「ふつう」って…何?

「ふつうじゃない」って文化や価値観に依るのかも??

この謎をASD (自閉症スペクトラム障害)の特性を踏まえてじっくり考察♬

後半は「生きづらさ」と「生きにくさ」の違いも考えます♬

ともあれ、「ふつう」の概念が広がるといいですね♬

寛容な社会が何よりなのです。参考にしてね♬

精神科医がこっそり教える目からウロコ?!精神を健康に保つ9つの秘訣

2022年05月23日

元気ですか?!精神的に。

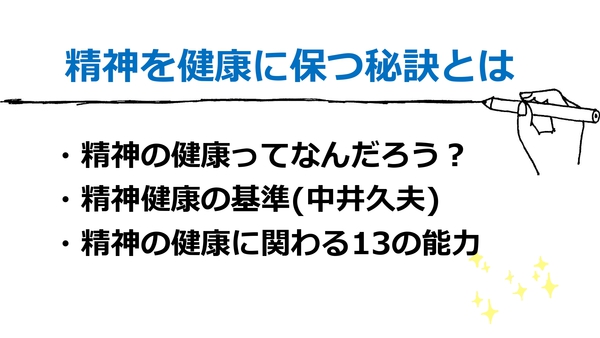

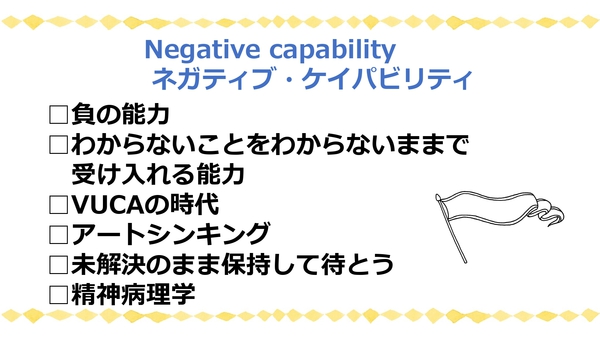

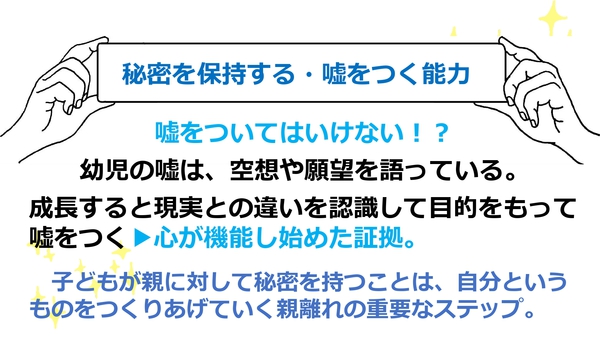

今回は「精神科医がこっそり教える目からウロコ?!精神を健康に保つ9つの秘訣」です♬

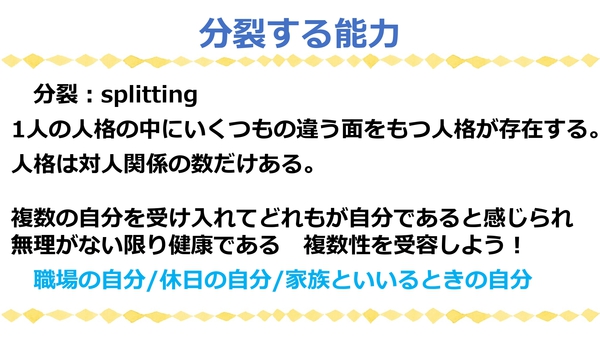

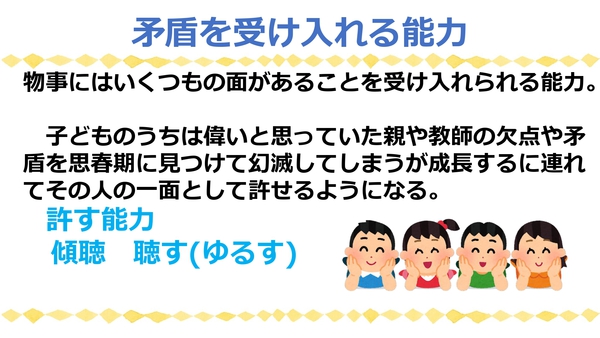

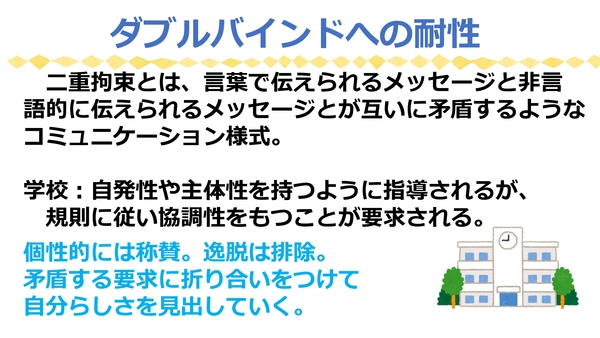

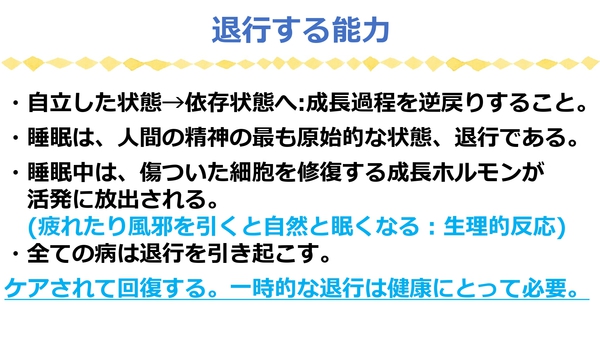

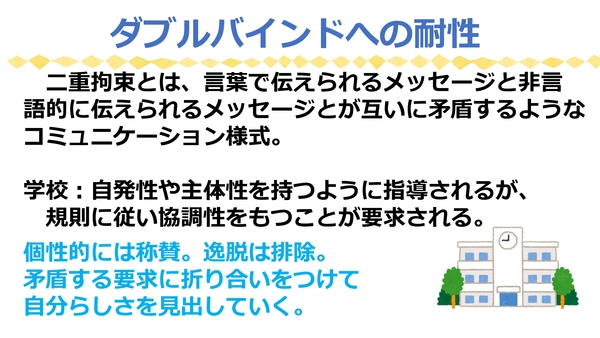

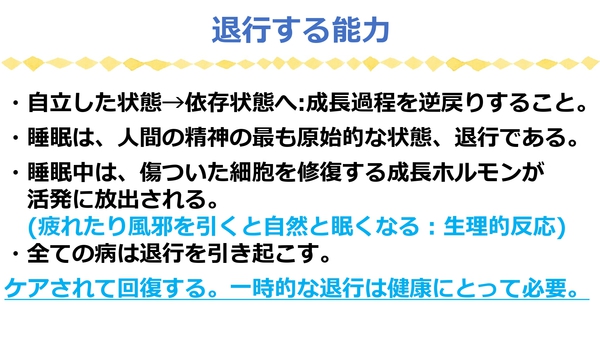

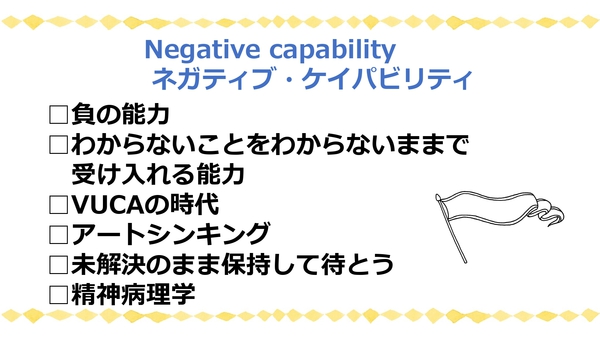

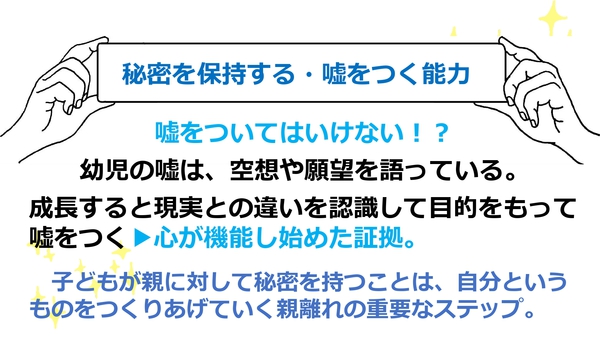

かの精神病理学の巨匠、中井久夫先生の「精神健康の基準」に基づき、9つの秘訣をご紹介♬

「病」や「反応」はある意味「成長」や「治癒」の過程でもあるのです♬

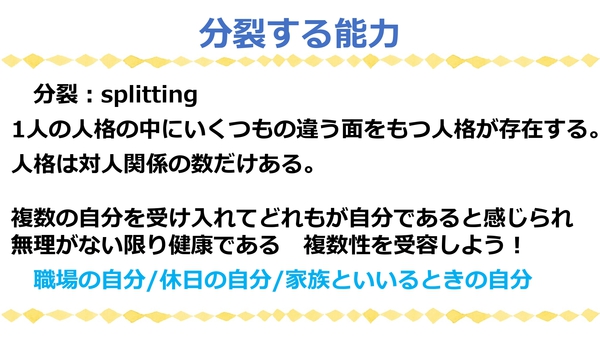

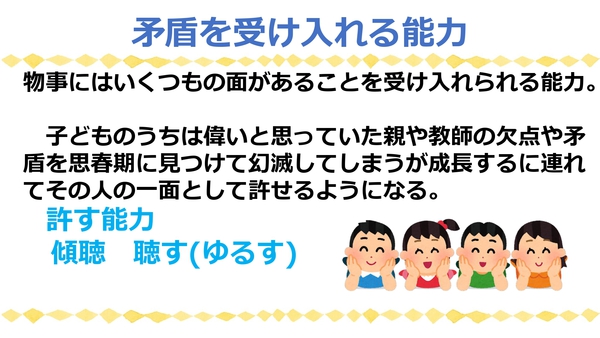

「退行」(赤ちゃん返り)や「嘘をつく」こと「複数の人格がいる」(多重人格)ことは、一見わるい反応に思えますが、実は子どもの「成長」にとっても必要なことなのです♬

まさに目からウロコ。

是非参考にして下さい♬

今回は「精神科医がこっそり教える目からウロコ?!精神を健康に保つ9つの秘訣」です♬

かの精神病理学の巨匠、中井久夫先生の「精神健康の基準」に基づき、9つの秘訣をご紹介♬

「病」や「反応」はある意味「成長」や「治癒」の過程でもあるのです♬

「退行」(赤ちゃん返り)や「嘘をつく」こと「複数の人格がいる」(多重人格)ことは、一見わるい反応に思えますが、実は子どもの「成長」にとっても必要なことなのです♬

まさに目からウロコ。

是非参考にして下さい♬

『不登校を考える』

2022年05月15日

元気ですか?!精神的に。

飛騨高山の精神科医、益田大輔です。

今回は『不登校』についてのお話しです。

『不登校』は病気ではなく状態ですが、昨今の大きな社会問題でもあり、立場によって見え方も違い、時に感情的にぶつかることも多く、俯瞰的な解釈・知識の共有が必要です。

後半は梨木香歩さんの名著『西の魔女が死んだ』を参考に『不登校』に向き合う姿勢を徹底解説♬

参考になりますよ〜♬

人生100年時代、VUCAの時代、風の時代、あわいの時代など、これから社会構造も価値観も変わっていきますが、教育や学習のあり方も多様化していくのでしょう。

飛騨高山の精神科医、益田大輔です。

今回は『不登校』についてのお話しです。

『不登校』は病気ではなく状態ですが、昨今の大きな社会問題でもあり、立場によって見え方も違い、時に感情的にぶつかることも多く、俯瞰的な解釈・知識の共有が必要です。

後半は梨木香歩さんの名著『西の魔女が死んだ』を参考に『不登校』に向き合う姿勢を徹底解説♬

参考になりますよ〜♬

人生100年時代、VUCAの時代、風の時代、あわいの時代など、これから社会構造も価値観も変わっていきますが、教育や学習のあり方も多様化していくのでしょう。

不安の抱きしめ方

2022年03月23日

元気ですか!?精神的に。

今回は「不安」との付き合い方についてのお話です♬

精神的に不調になると、そこには必ず「不安」があります。

つまり、不安をコントロール出来ればこころは随分楽になるわけです。

不安は不安を呼ぶので悪循環に陥りやすく、膨らんだ不安によって人は疲弊していきます。

そんな不安に対する目から鱗の対処法♬

◆00:00

不安の抱きしめ方

◆00:13

大切なのは、不安をなくすことではない

コントロールすること

◆00:33

在外化/脱中心化

◆01:36

名前をつける

◆02:12

不安な時の5つの質問

◆02:56

一回疑おう

◆03:55

会話は、頭を整理し

現実と思いこみの違いを認識

する為の効果的な方法

◆05:16

呼吸

◆05:42

まとめ

『精神科医がこっそり教える不安の抱きしめ方』

是非参考にして下さい♬

今回は「不安」との付き合い方についてのお話です♬

精神的に不調になると、そこには必ず「不安」があります。

つまり、不安をコントロール出来ればこころは随分楽になるわけです。

不安は不安を呼ぶので悪循環に陥りやすく、膨らんだ不安によって人は疲弊していきます。

そんな不安に対する目から鱗の対処法♬

◆00:00

不安の抱きしめ方

◆00:13

大切なのは、不安をなくすことではない

コントロールすること

◆00:33

在外化/脱中心化

◆01:36

名前をつける

◆02:12

不安な時の5つの質問

◆02:56

一回疑おう

◆03:55

会話は、頭を整理し

現実と思いこみの違いを認識

する為の効果的な方法

◆05:16

呼吸

◆05:42

まとめ

『精神科医がこっそり教える不安の抱きしめ方』

是非参考にして下さい♬