スポンサーリンク

この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。

ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。

(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)

ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。

(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)

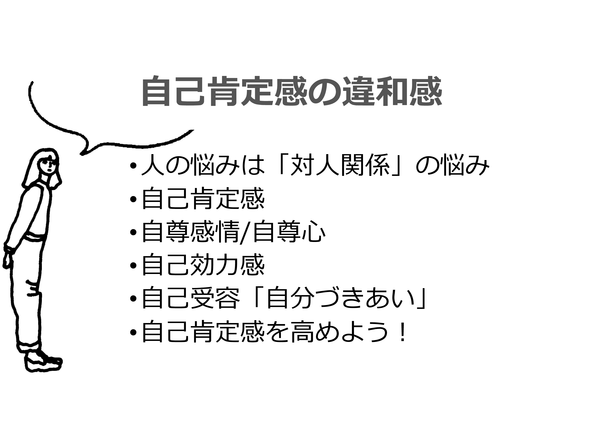

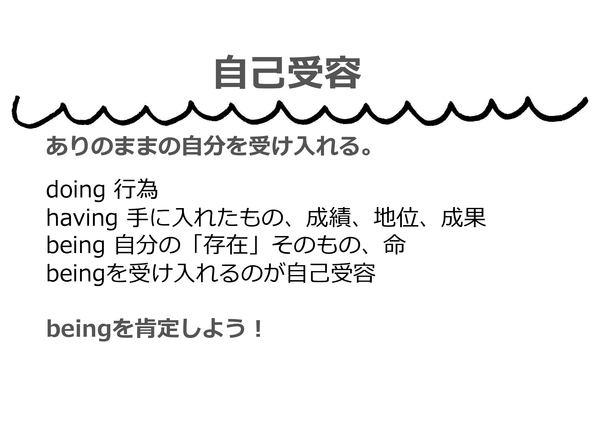

「自己肯定感」って大事なの?!

2022年06月22日

元気ですか?!精神的に。

今回は「自己肯定感」を考えてみようの巻です♬

そもそも「自己肯定感」って何?そんなに大事なの?

「自己肯定感」が低いとか、上げようとか言われるけど、余計なお世話です。ていうかどうやったら上がるの??

アドラー心理学的にはあらゆる悩みは「対人関係」の悩みと言われています。

「対人関係」のベースになっているのは、実は「自分自身」との関係性。つまり、「自分付き合い」が上手か否かが「他人付き合い」にも影響しているのです。

自分と上手に付き合うために。

参考にしてね♬

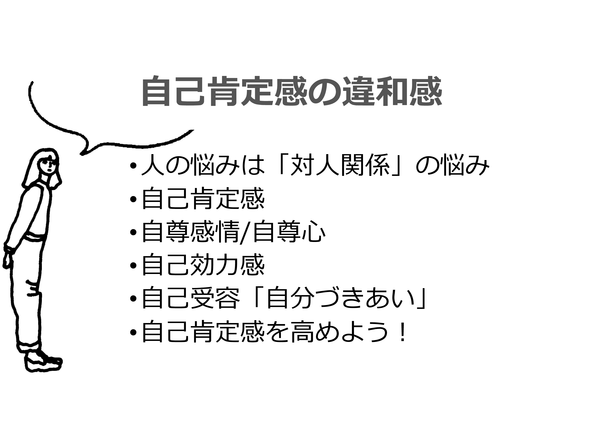

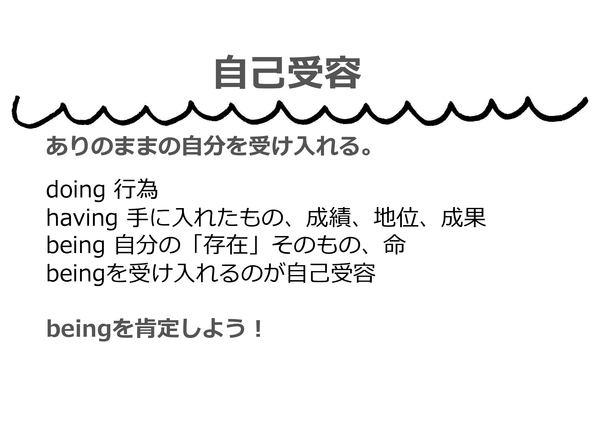

今回は「自己肯定感」を考えてみようの巻です♬

そもそも「自己肯定感」って何?そんなに大事なの?

「自己肯定感」が低いとか、上げようとか言われるけど、余計なお世話です。ていうかどうやったら上がるの??

アドラー心理学的にはあらゆる悩みは「対人関係」の悩みと言われています。

「対人関係」のベースになっているのは、実は「自分自身」との関係性。つまり、「自分付き合い」が上手か否かが「他人付き合い」にも影響しているのです。

自分と上手に付き合うために。

参考にしてね♬

孤立を考える 精神科医がこっそり教える素晴らしき「社会的処方」の世界

2022年06月16日

元気ですか!?精神的に。

今回は『孤立を考える 精神科医がこっそり教える素晴らしき「社会的処方」の世界』です♬

「孤立」は大きな社会問題で、日本の高齢者のうち30%がつながりがないという報告があります。

これは世界的な問題で、イギリスでは「社会的孤立」が経済に与える影響は年間5兆円と言われ、「孤立担当大臣」なる役職があるほどです。

実はこの「孤立担当大臣」日本にもいるのです。知ってました?

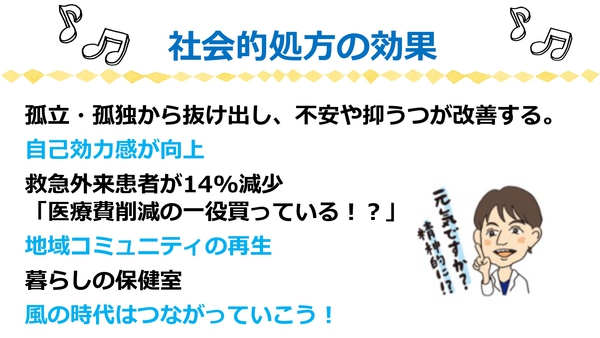

この世界的な課題を解決すべく注目を集めているのが、「社会的処方」♬

「孤立」という病を地域のつながりで治す方法なんです♬

「処方」というと「薬」をイメージしますが、「薬」ではなく社会との「つながり」を提供する「社会的処方」

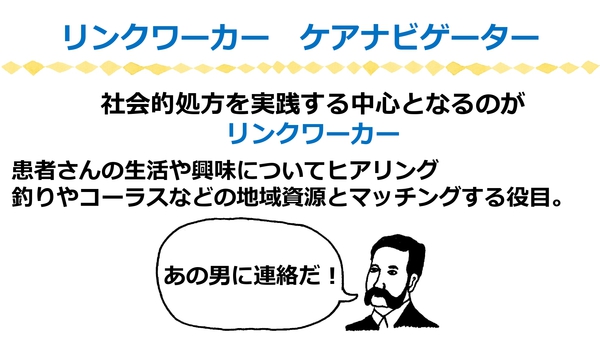

担い手を「リンクワーカー」「ケアナビゲーター」と言いますが、誰にでも出来て、どことつないでもいいステキな概念なのです♬

風の時代の価値観にマッチする「社会的処方」の世界♬

参考にしてね♬

今回は『孤立を考える 精神科医がこっそり教える素晴らしき「社会的処方」の世界』です♬

「孤立」は大きな社会問題で、日本の高齢者のうち30%がつながりがないという報告があります。

これは世界的な問題で、イギリスでは「社会的孤立」が経済に与える影響は年間5兆円と言われ、「孤立担当大臣」なる役職があるほどです。

実はこの「孤立担当大臣」日本にもいるのです。知ってました?

この世界的な課題を解決すべく注目を集めているのが、「社会的処方」♬

「孤立」という病を地域のつながりで治す方法なんです♬

「処方」というと「薬」をイメージしますが、「薬」ではなく社会との「つながり」を提供する「社会的処方」

担い手を「リンクワーカー」「ケアナビゲーター」と言いますが、誰にでも出来て、どことつないでもいいステキな概念なのです♬

風の時代の価値観にマッチする「社会的処方」の世界♬

参考にしてね♬

人はなぜ心を病むのか?〜心の時代の対処法〜

2022年06月10日

元気ですか?!精神的に。

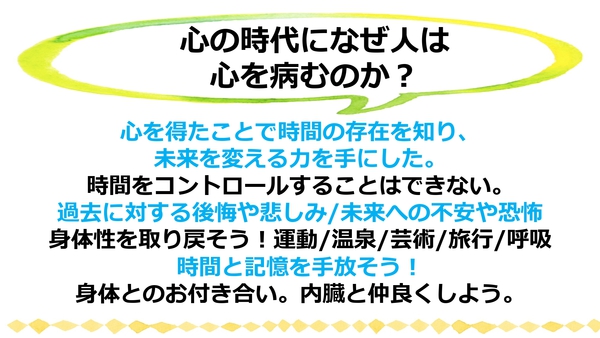

今回は「人はなぜ心を病むのか?〜心の時代の対処法〜」です♬

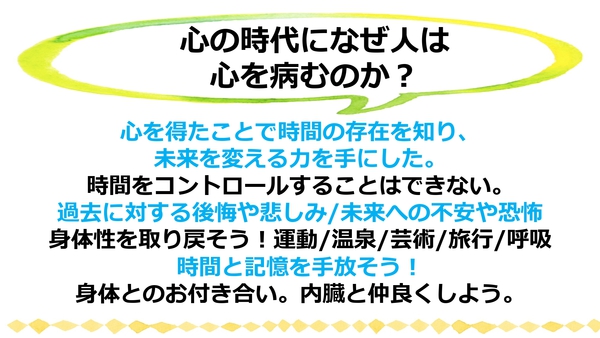

心の時代なのに、かえって心を病んでしまう…その矛盾を人類の歴史から紐解きます。

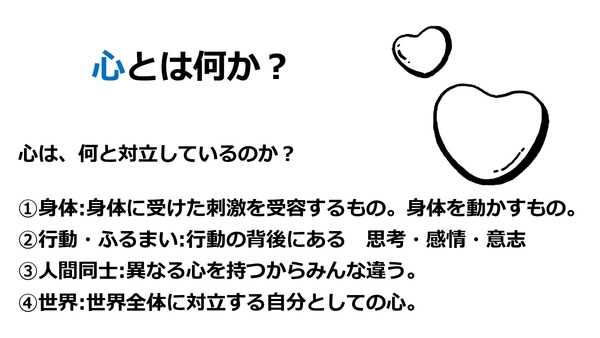

「心」の概念っていつからあるの?

そもそも「心」ってどこにあるの?

「心」の語源は「内臓」で、ヘブライ語では「子宮」と言われています。

つまり「心」はもともと「子宮」にあったのです♬(甲骨文字より)

そこから時代とともに「肝(内臓)」→「横隔膜」→「心臓」→「脳」と変遷します。

あれ?!上へ上へと昇っているのではっ!?

そう、怒りの表現も、腹が立つ→ムカつく→頭にくると昇ってきています。

いよいよ昇り切り、脳が肥大化して疲れてしまったのが「心の時代」というわけです。

というわけで、心を癒すポイントはむしろ「身体性」を取り戻すこと♬

マインドフルネスが良いと言われる理由がここにあるのです♬

参考にしてね♬

今回は「人はなぜ心を病むのか?〜心の時代の対処法〜」です♬

心の時代なのに、かえって心を病んでしまう…その矛盾を人類の歴史から紐解きます。

「心」の概念っていつからあるの?

そもそも「心」ってどこにあるの?

「心」の語源は「内臓」で、ヘブライ語では「子宮」と言われています。

つまり「心」はもともと「子宮」にあったのです♬(甲骨文字より)

そこから時代とともに「肝(内臓)」→「横隔膜」→「心臓」→「脳」と変遷します。

あれ?!上へ上へと昇っているのではっ!?

そう、怒りの表現も、腹が立つ→ムカつく→頭にくると昇ってきています。

いよいよ昇り切り、脳が肥大化して疲れてしまったのが「心の時代」というわけです。

というわけで、心を癒すポイントはむしろ「身体性」を取り戻すこと♬

マインドフルネスが良いと言われる理由がここにあるのです♬

参考にしてね♬

「ふつう」とは何か?!ASDの「生きづらさ」「生きにくさ」から考える「ふつう」の世界♬

2022年05月27日

元気ですか?!精神的に。

飛騨高山の精神科医益田大輔です♬

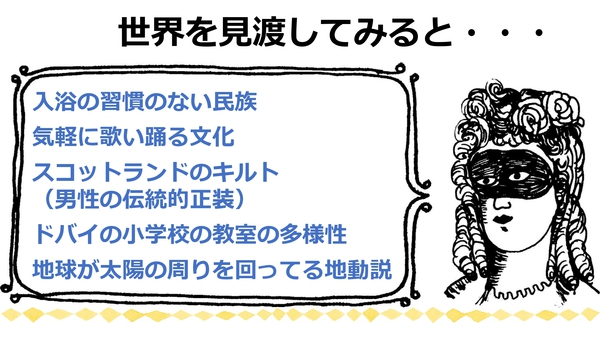

今回は「ふつう」とは何か?!ASD (自閉症スペクトラム障害)の「生きづらさ」「生きにくさ」から考える「ふつう」の世界です♬

精神状態が正常か異常か判断する物差しは「ふつう」か「ふつうじゃないか」の判断です。

とはいえ、「ふつう」って…何?

「ふつうじゃない」って文化や価値観に依るのかも??

この謎をASD (自閉症スペクトラム障害)の特性を踏まえてじっくり考察♬

後半は「生きづらさ」と「生きにくさ」の違いも考えます♬

ともあれ、「ふつう」の概念が広がるといいですね♬

寛容な社会が何よりなのです。参考にしてね♬

飛騨高山の精神科医益田大輔です♬

今回は「ふつう」とは何か?!ASD (自閉症スペクトラム障害)の「生きづらさ」「生きにくさ」から考える「ふつう」の世界です♬

精神状態が正常か異常か判断する物差しは「ふつう」か「ふつうじゃないか」の判断です。

とはいえ、「ふつう」って…何?

「ふつうじゃない」って文化や価値観に依るのかも??

この謎をASD (自閉症スペクトラム障害)の特性を踏まえてじっくり考察♬

後半は「生きづらさ」と「生きにくさ」の違いも考えます♬

ともあれ、「ふつう」の概念が広がるといいですね♬

寛容な社会が何よりなのです。参考にしてね♬

精神科医がこっそり教える目からウロコ?!精神を健康に保つ9つの秘訣

2022年05月23日

元気ですか?!精神的に。

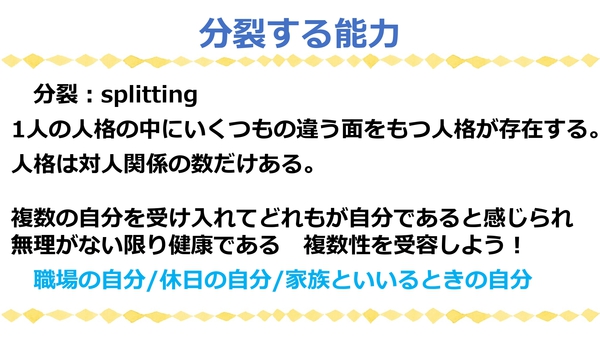

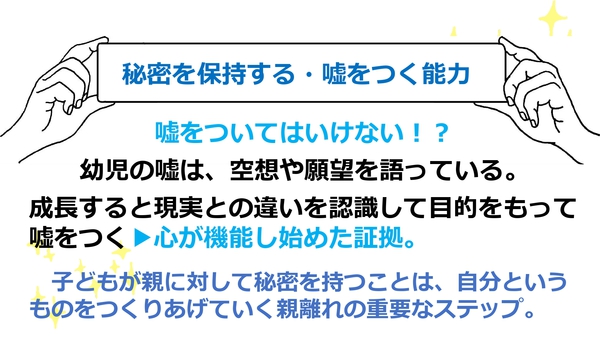

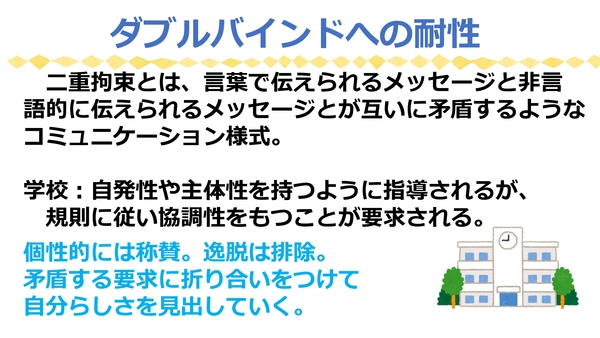

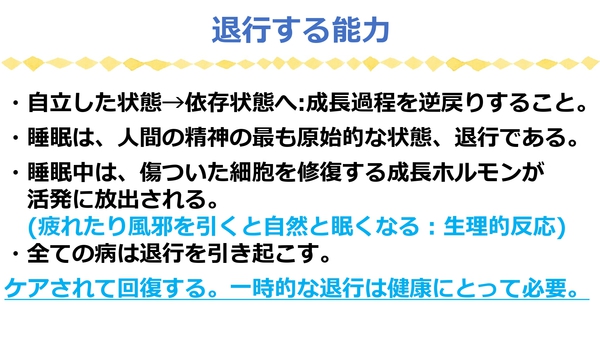

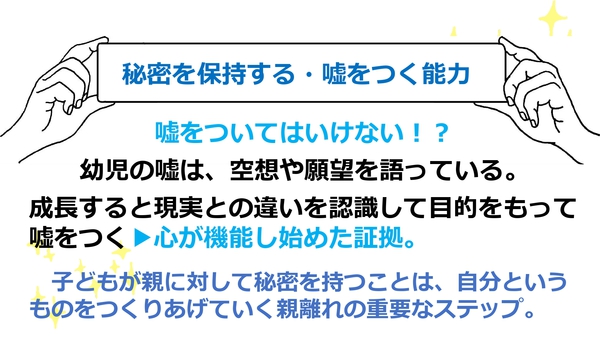

今回は「精神科医がこっそり教える目からウロコ?!精神を健康に保つ9つの秘訣」です♬

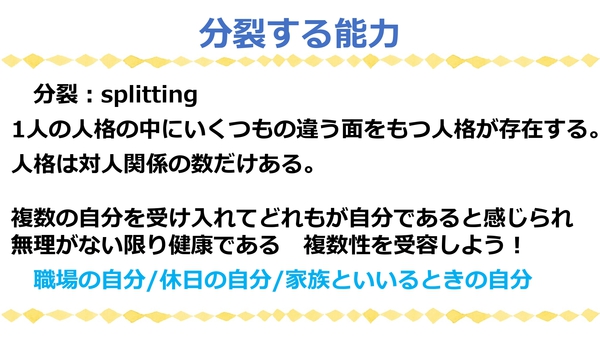

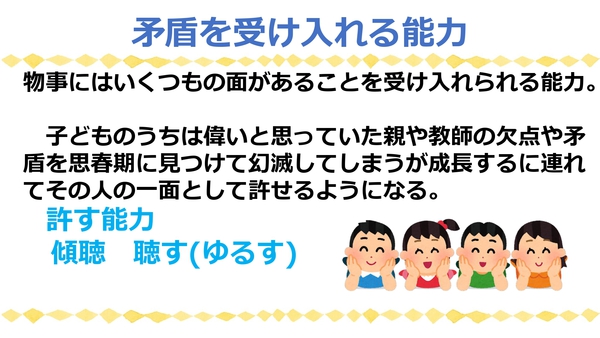

かの精神病理学の巨匠、中井久夫先生の「精神健康の基準」に基づき、9つの秘訣をご紹介♬

「病」や「反応」はある意味「成長」や「治癒」の過程でもあるのです♬

「退行」(赤ちゃん返り)や「嘘をつく」こと「複数の人格がいる」(多重人格)ことは、一見わるい反応に思えますが、実は子どもの「成長」にとっても必要なことなのです♬

まさに目からウロコ。

是非参考にして下さい♬

今回は「精神科医がこっそり教える目からウロコ?!精神を健康に保つ9つの秘訣」です♬

かの精神病理学の巨匠、中井久夫先生の「精神健康の基準」に基づき、9つの秘訣をご紹介♬

「病」や「反応」はある意味「成長」や「治癒」の過程でもあるのです♬

「退行」(赤ちゃん返り)や「嘘をつく」こと「複数の人格がいる」(多重人格)ことは、一見わるい反応に思えますが、実は子どもの「成長」にとっても必要なことなのです♬

まさに目からウロコ。

是非参考にして下さい♬

『不登校を考える』

2022年05月15日

元気ですか?!精神的に。

飛騨高山の精神科医、益田大輔です。

今回は『不登校』についてのお話しです。

『不登校』は病気ではなく状態ですが、昨今の大きな社会問題でもあり、立場によって見え方も違い、時に感情的にぶつかることも多く、俯瞰的な解釈・知識の共有が必要です。

後半は梨木香歩さんの名著『西の魔女が死んだ』を参考に『不登校』に向き合う姿勢を徹底解説♬

参考になりますよ〜♬

人生100年時代、VUCAの時代、風の時代、あわいの時代など、これから社会構造も価値観も変わっていきますが、教育や学習のあり方も多様化していくのでしょう。

飛騨高山の精神科医、益田大輔です。

今回は『不登校』についてのお話しです。

『不登校』は病気ではなく状態ですが、昨今の大きな社会問題でもあり、立場によって見え方も違い、時に感情的にぶつかることも多く、俯瞰的な解釈・知識の共有が必要です。

後半は梨木香歩さんの名著『西の魔女が死んだ』を参考に『不登校』に向き合う姿勢を徹底解説♬

参考になりますよ〜♬

人生100年時代、VUCAの時代、風の時代、あわいの時代など、これから社会構造も価値観も変わっていきますが、教育や学習のあり方も多様化していくのでしょう。

心の治療とはなにか?

2022年04月25日

元気ですか?!精神的に。

今回は『そもそも、心の治療とは何か?』

そもそもシリーズです♬

治療とは何?という本質的で壮大なテーマをなーんと5分弱でご紹介♬

哲学的な雰囲気が伝わると幸いです♬

もう少し詳しく聞きたい!

そんな知りたがりのあなたは個別に相談してね〜♬

今回は『そもそも、心の治療とは何か?』

そもそもシリーズです♬

治療とは何?という本質的で壮大なテーマをなーんと5分弱でご紹介♬

哲学的な雰囲気が伝わると幸いです♬

もう少し詳しく聞きたい!

そんな知りたがりのあなたは個別に相談してね〜♬

知られざるアルコール依存症の世界

2022年02月17日

元気ですか?!精神的に。

今回は『知られざるアルコール依存の世界』

アルコール依存症と普通のお酒好きの違いはどこ?

ちょうど良く飲むことを推奨するハームリダクションの考え方とは?

家族がついやってしまうイネーブリング(結果的に飲酒を促してしまう行動)って何? 目からウロコのアルコール依存症の世界です♬

アルコール依存症の治療が180度変わったってよ!

動画を見た後でも良し。見る前でも良し。参考にしてね

※時間数字は動画の箇所を示しています。

00:00 知られざるアルコール依存症の世界

<概要>

・どこからが「依存症」と定義されるのか?

・晩酌で毎日飲む人と、飲まずにはいられない人の線引きは?

・依存になりやすい人の特徴やきっかけ、陥りやすい状況は?

・日本でどのくらいの人がアルコール依存症なのか?

・飲み会好きでめっちゃ飲む人はアルコール依存症じゃないの?

・昔のドラマによくあった仕事もしないぐうたら亭主が朝から酒を飲み、お酒がなくなると嫁さんや子供に当たり散らすのは依存症?

・そもそも依存って何?

↑上記の様なご質問や意見が多いです。

そもそも日本はお酒に寛容な文化があり、祭や花見の時には外で皆で飲んで楽しんでも怒られません。

一方でアルコール依存症(アル中)となると一気に社会的な偏見(スティグマ)に晒され、「病気は恥」という十字架に苦しみます。アルコール依存症は「否認」の病とも言われ、飲んでいるのに「飲んでない」酔っているのに「酔ってない」と否定に終始することも多く、隠れて飲んでしまったり言動が一致しないのです。

さて、当たり前のことですが、アルコールは合法です。飲む/飲まないよりも、飲んだことによる健康被害・社会的損失があるか否かが重要なのです。

体を壊して入院する、警察沙汰になる、人間関係が壊れるような飲み方はNGです。

03:07 アルコール量の計算式

<概要>

お酒の量(ml)×アルコール度数(%)÷100×0.8

・1日の許容量は純アルコールで20g程度

・中瓶ビール5% 500ml(500ml×5%÷100×0.8=20g)

・酒15%で20gだと166ml

1日のアルコール許容量はおおよそ20gと言われています。上記の計算式に当てはめると「ビール中瓶1本」「ハイボール缶1本」「日本酒1合弱」が目安となります。(世知辛し!)

アルコール依存症の患者は日本に100万人以上いると言われており、その中で治療を受けているのは4%~6%程度に留まり、ほとんどの方は未治療という現実があります。

アルコール依存症は早めの治療が大切ですが、「否認の病理」が強く、社会的偏見も重なり、病院の敷居は高いのです。いよいよ連れて来られる時には体や人間関係、生活自体が破綻していることも多く、大変シビアです。できるだけ早めに受診してもらうために、『ハームリダクション』という考え方が注目されています。

※Harm Reduction=被害の低減

「飲むな!」ではなく、飲んだことによる「害」を減らす考え方。「飲み方を見直しませんか?」というアプローチ♬

06:33 依存症と市場原理主義

<概要>

・飲み過ぎるのは意思が弱いからなのか?

・依存症はアルコールの刺激に慣れた脳の前頭前野の機能が低下する病気

・判断力や記憶力が弱くなると、お酒がやめられなくなる

・アルコール依存症は本人のせいじゃない?!

・そもそも強い意志ではやめられない

「飲み過ぎるのは意志が弱いからだ!」と思われがちですが、医学的には「意志が弱いから飲んでしまうのではない」と考えられています。

アルコールの刺激に脳が慣れると、前頭前野の機能が低下し、「判断力」「記憶力」が弱まります。この時点で意志でお酒をやめることはもはや困難なのです。飲酒行動は物質による悪循環であり、「意志でやめられるものではない」ことを知っておきましょう。

<概要>

・依存症の背景には大きなマーケットがある

・お酒、タバコ、ゲーム、パチンコ、公営ギャンブル

・誘惑する消費社会

・思考と依存と嗜癖(しへき)

・複雑な社会事情

依存症と市場には悩ましい関係が潜んでいます。

依存症のウラ側には決まって大きなマーケットがあり、コマーシャルに溢れているのです。消費の誘惑に乗っかり、社会に貢献しているつもりが、いつの間にか絡め取られ、一転、「依存症だ!」とレッテルを貼られるのです。個人に全ての責任を追求するのは酷な現実があるのです。

「やめられない」のは本人の意志じゃないを深堀すると、

そのお酒は「飲んだのか?」それとも「飲まされたのか?」はたまた「いつのまにか飲んでいたのか?」

・自分で「飲んだ」=能動態

・誰かに「飲まされた」=受動態

・いつの間にか「飲んでいた」=中動態

と言われています。

アルコール依存症の飲酒行動を観察すると、「自分で飲んでいる(能動態)」ように見えるでしょう。時には、社会のストレスに押し潰されて、ある意味、何かに「飲まされている(受動態)」ように見えるかもしれません。実際に当事者に聞いてみると「いつの間にか飲んでいた(中動態)」と表現されることが多いのです。

能動でも受動でもない中動態(いつの間にか、自然に)は、依存症の病理を理解する鍵と注目されています。

08:20 中動態の世界

<概要>

・いつの間にか飲んでいた場合「飲むな」というアドバイスは有効なのか?

・禁止や命令は有効ではない

・依存症に対する誤解

・むしろ重要なのは味わうこと

・そのお酒、美味しいですか?

・わざわざ、ちびちび、味わって飲もう♬

さて、自分の意志で能動的に飲んでいるのであれば「飲むな」というアドバイスは筋が通ります。しかし、「いつの間にか飲んでいた」場合、本人に能動性がないので禁止・命令は有効ではないのです。

違法薬物「ダメ!ゼッタイ!」と言いますが、それではゼッタイ止まりません。

能動/受動で考えてしまうと、依存症の行動は理解が難しく、誤解に繋がります。

「あれだけダメって言ったのに」「約束を裏切られた」と思うかもしれませんが、そもそも「いつの間にか飲んでいた」わけで、裏切ったわけではないのです。

重要なのは『味わう』こと。「そのお酒美味しく頂いていますか?」ということです。

アルコール依存の方がお酒を飲む場合、お酒の情報は受け取らず、浴びるように、通り過ぎるように身体に入れているだけかもしれません。そういう意味では、「飲んでいない」と語られるのも間違いではないのです。

むしろ、お酒は「わざわざ、ちびちび、美味しく」味わって飲むことが重要です。

味わって飲むことが出来た後、さて、能動的にやめますかという順番になるのです。

10:57 お酒の上手な飲み方

<概要>

・お酒を飲むときは何か食べながら、お酒と同量の水を飲むとアルコールの吸収を遅らせて肝臓への負担を減らします。

・眠るために寝酒として飲む事はかえって睡眠の質を悪くしてしまいます。

・憂さ晴らしとして飲んでいる場合、毎日飲むと余計に気が滅入ってくると言われています。

・アルコールの抑うつ作用

・休肝日の目安は週に3日です。(抑うつが晴れます)

・折角ならばいいお酒をチビチビ飲みましょう!飲んだ量・種類を記録しましょう

・お酒の量を減らす薬もあり〼

アルコール依存症の人に限らず、お酒を飲む時に参考にしてね♬

お酒を飲むときは「何か食べながら飲む」のがポイントです♬そしてお酒と同量のお水を飲むとアルコールの吸収を遅らせるので肝臓への負担が減ります。これだけでも守ってみて下さい。

また、寝酒としてお酒を飲むのは睡眠の質をかえって落としてしまい、深い睡眠が減るのでオススメ出来ません。むしろ睡眠導入剤の方が安全性も高く、睡眠の質も上がると言われています。

「飲まなきゃやってらんねえぜ!!」と、憂さ晴らしで

飲んでいる場合、短期的には気が晴れますが、毎日飲むと徐々に気が滅入ってくると言われています。アルコールは長期的には抑うつ作用があり、連用すると気分が落ち込んでいくのです。

お酒をやめると、それだけでうつが改善することも多く、落ち込みをお酒で晴らそうという発想は逆効果なのです。

また、「休肝日」は週3日が目安です。適度に肝臓も休まり、習慣が定着すると、晴れやかな気持ちを実感できますよ♬

計算式で飲む量を計算し、飲んだ量や種類を記録して、どのくらい何を飲んでいるか把握しつつ、計画的に飲むことが理想ですね。

とはいえ、「飲みだしたら止まらないんですけど。。」と、お困りの場合、「お酒を飲む量を減らす」便利なお薬もあります♬

飲む1~2時間前に飲むと、お酒の量が3分の1~2分の1に減る効果がありますので、興味がある方は医療機関にご相談ください。

13:44 アルコール依存症の予後

<概要>

・3分の1は治癒 3分の1は飲み続け 3分の1は命を落とす

・自殺は依存症ではない人の6倍高い

・誰かと繋がれるかが生死を分ける

・いくつになろうと諦める必要はない

・治療する意味は必ずある

・断酒率が高いのはむしろ高齢者

お酒を飲むと感情のブレーキが利きづらく、衝動的に自殺を図ったり、完遂してしまうこともあり、自殺とアルコールは密接に関わっています。

そういう意味で、アルコール依存症は早めに対応すべき疾患なのです。ポイントは「誰かと繋がれるかどうか?」

孤独が一番の大敵です。

一方で、幾つになっても「諦める必要はない」と言われています。断酒率が高いのはむしろ高齢者というデータもあり、いくつになっても治療を始める意義はあるのです。

アルコール依存症の病理

<概要>

・酒を飲む時間・量・状況のコントロールが出来なくなる病気

・身体的、社会的にトラブルになってしまう

・楽しいお酒を飲んでいるわけではない

・飲みたくもないのに飲まずにはいられない

・不安・虚しさ・寂しさ・辛さを一時でも忘れたい

・生きづらさを打ち消すように、自分で自分を治そうとして飲み続ける

・飲んでいる時はやめたくて、やめている時は飲みたくて

・一番苦しいのは本人

アルコール依存症とはお酒を飲む時間、量、状況のコントロールが出来なくなる病気で、そのことにより身体的、社会的トラブルに至る病理があります。

アルコール依存症の場合、楽しいお酒を飲んでいるわけではなく、不安、虚しさ、寂しさ、辛さを一時でも忘れたい、和らげたいと、苦しんで飲んでいるのです。

生きづらさを打ち消すように自分で何とかしようと飲み続けてしまう。飲んでいる時はやめたくて、やめている時は飲みたくて、苦悩は深く、一番困っているのは本人自身なのです。

16:17 アルコール依存症の治療

<概要>

・誰かと繋がること

・病気を認め、自分が自分を許すこと

・お酒から距離を取る為の入院治療

・薬物療法 抗酒剤 節酒剤

・断酒会

・医療やサポートに頼ること

・まず今日を1日を無事に過ごすこと

治療についてご紹介

「誰かと繋がること」がスタートです。ゆっくりでいいので病気を認めること。自分が自分を許すことが重要です。

お酒から距離を取る為の入院治療は、一般的に30日プログラムと言われ、最初の1週間でお酒を抜きますが、安全に抜くためにビタミンB類の補充を行いながら、脳や肝臓を保護しつつ点滴を行います。その後、アルコールの知識を学び、日々の作戦を立てて日常生活に戻ります。

薬物療法としては「抗酒剤」と「節酒剤」があります。

以前の治療は断酒が原則でしたので、「抗酒剤」がメインでした。この薬を飲んで飲酒すると血圧が下がり、気持ち悪くなるため、もはや一滴も飲めなくなるという治療法でした。

かつてはちょうど良く飲むのは無理という考え方でしたが、軽症の人をかえって治療から遠ざけてしまったこともあり、最近は「節酒剤」を使うことも多いです。飲酒の1〜2時間前に飲むことで、お酒の量が減るという画期的なお薬です。

アルコール依存症の治療の歴史は長く、当事者の集まりとしての断酒会や家族会もあります。岐阜県で最初の断酒会は飛騨地区でした。

医療に早めに繋がることが重要で、その後、サポートを頼りましょう。まず今日1日を無事に過ごし、明日1日を無事に過ごし、明後日1日を無事に過ごす。1日1日の積み重ねがアルコール依存症の治療となります。

19:34 飲みたくなるのはこんな時

<概要>

・HUNGRY 空腹

・ANGER 怒り

・LONELY 孤独

・TIRED 疲労

飲みたくなる4つの状況に関し、あらかじめ作戦を立てておくことが重要です。

「お腹減ったら⇒果物を食べよう」「怒りが来たら⇒寝逃げしよう」「孤独を避けるためにドライブに行こう」「疲れたら温泉にいこう」など、自分に合った作戦を立てておきましょう。

特に気をつけなければならないのは「孤独」です。誰かと繋がっていることが重要なのです。

21:38 家族の心得

<概要>

イネーブリングをやめよう

・酒を隠す 酒を捨てる

・代わりに謝る

・代わりに片づける

・借金を肩代わりする

・会社に言い訳をしてあげる

・家庭内の問題を隠して取り繕う

・激しく責める

・泣き落とししようとする

・実行しない脅しを言う

アルコール依存症の方の家族がつい良かれと思って取ってしまう行動に「イネーブリング」があります。

「イネーブリング」とは、結果的に本人が飲み続ける事を可能にしてしまう行為のことです。

代表的なものをご紹介。

・お酒を隠す

・お酒を捨てる

・代わりに謝る

・代わりに片付ける

・借金を肩代わりする

・家庭内のトラブルを隠す

・激しく責める

・泣き落とす

・実行しない脅しをいう

イネーブリングは効果がないばかりか本人が問題と向き合うきっかけを失うので逆効果です。正しい知識を身に付け、行動を変えましょう。

21:39 家族の心得

<概要>

・家族が問題を肩代わりする事で本人は問題に直面する機会を失い、飲酒をやめ理由が見えなくなる

・家族が病に巻き込まれなくなれば病状も家庭崩壊も必ず改善する

・大事な事は病を正しく知って対応を変える事

・知識は強力な武器である

・身の安全を優先しよう

・伴走する家族は医療やサポートに繋がり続けよう

・希望を捨てずに見守ろう

ここまでのまとめですが、家族が肩代わりすることで本人は問題に直面する機会を失ってしまいます。

また、家族がアルコール依存症に巻き込まれなくなれば、病状も家庭環境も必ず改善するとも言われています。

大事な事は、この病を正しく知って、対応を変えることです。

知識は強力な武器なので、学びを深めることが治療の第一歩です。

なお、お酒で暴れて危ない時は、身の安全を優先して逃げましょう。伴走する家族も長い旅路になりますので、長期戦に備えて余裕を持って、医療やサポートに繋がり続け、知識を蓄えていきましょう。

諦めずに医療に繋がり続けること。希望を捨てずに見守ろること。一人で抱え込まないことが大事な心得です。

22:53 まとめ

<概要>

・アルコール依存症は早く医療に繋がるほど予後が良い

・アルコール依存症は意志の弱さが問題ではない

・個人を責めても解決しない

・依存症の人は依存が苦手な人である

・自立とは依存先を増やすこと

・依存症を学び、希望を持って上手に頼り、皆で解決を目指しましょう。

アルコールは違法ではありません。しかし、体質の違いによって、飲酒後のダメージには個人差があり、肝機能だけではなく、対人関係や仕事にまで影響が及ぶ場合があります。いくらアルコールが好きでも、体質によってはすぐダメになってしまいますので、相性が良くない場合はお酒を減らす、なくすという考え方が必要です。

アルコールに限りませんが、依存症は「依存が苦手な人」です。「自立とは依存先を増やすこと」という金言があり、人と繋がることが治療の第一歩となります。

依存が苦手だからこそ、SOSを上手に出せず孤立し、結果、物質に依存してしまうのです。

知識は力ですので、正しい知識を身に付け行動を変えていきましょう。病気を受け入れて、希望を持って医療機関、サポートを根気に頼り、皆で解決を目指していきましょう。

ご拝読ありがとうございました。

アルコール量早見表

1%=2500ml

2%=1250ml

3%=833ml

4%=625ml

5%=500ml

(中瓶1本)

6%=416ml

7%=357ml

(一般的なハイボール1缶)

8%=312.5ml

9%=277ml

10%=250ml

11%=227ml

12%=208ml

13%=192ml

14%=178ml

15%=166ml

(日本酒1合弱)

16%=156.25ml

17%=147ml

18%=138ml

19%=131ml

20%=125ml

60%=41ml(ウイスキー等高度数の物)

今回は『知られざるアルコール依存の世界』

アルコール依存症と普通のお酒好きの違いはどこ?

ちょうど良く飲むことを推奨するハームリダクションの考え方とは?

家族がついやってしまうイネーブリング(結果的に飲酒を促してしまう行動)って何? 目からウロコのアルコール依存症の世界です♬

アルコール依存症の治療が180度変わったってよ!

動画を見た後でも良し。見る前でも良し。参考にしてね

※時間数字は動画の箇所を示しています。

00:00 知られざるアルコール依存症の世界

<概要>

・どこからが「依存症」と定義されるのか?

・晩酌で毎日飲む人と、飲まずにはいられない人の線引きは?

・依存になりやすい人の特徴やきっかけ、陥りやすい状況は?

・日本でどのくらいの人がアルコール依存症なのか?

・飲み会好きでめっちゃ飲む人はアルコール依存症じゃないの?

・昔のドラマによくあった仕事もしないぐうたら亭主が朝から酒を飲み、お酒がなくなると嫁さんや子供に当たり散らすのは依存症?

・そもそも依存って何?

↑上記の様なご質問や意見が多いです。

そもそも日本はお酒に寛容な文化があり、祭や花見の時には外で皆で飲んで楽しんでも怒られません。

一方でアルコール依存症(アル中)となると一気に社会的な偏見(スティグマ)に晒され、「病気は恥」という十字架に苦しみます。アルコール依存症は「否認」の病とも言われ、飲んでいるのに「飲んでない」酔っているのに「酔ってない」と否定に終始することも多く、隠れて飲んでしまったり言動が一致しないのです。

さて、当たり前のことですが、アルコールは合法です。飲む/飲まないよりも、飲んだことによる健康被害・社会的損失があるか否かが重要なのです。

体を壊して入院する、警察沙汰になる、人間関係が壊れるような飲み方はNGです。

03:07 アルコール量の計算式

<概要>

お酒の量(ml)×アルコール度数(%)÷100×0.8

・1日の許容量は純アルコールで20g程度

・中瓶ビール5% 500ml(500ml×5%÷100×0.8=20g)

・酒15%で20gだと166ml

1日のアルコール許容量はおおよそ20gと言われています。上記の計算式に当てはめると「ビール中瓶1本」「ハイボール缶1本」「日本酒1合弱」が目安となります。(世知辛し!)

アルコール依存症の患者は日本に100万人以上いると言われており、その中で治療を受けているのは4%~6%程度に留まり、ほとんどの方は未治療という現実があります。

アルコール依存症は早めの治療が大切ですが、「否認の病理」が強く、社会的偏見も重なり、病院の敷居は高いのです。いよいよ連れて来られる時には体や人間関係、生活自体が破綻していることも多く、大変シビアです。できるだけ早めに受診してもらうために、『ハームリダクション』という考え方が注目されています。

※Harm Reduction=被害の低減

「飲むな!」ではなく、飲んだことによる「害」を減らす考え方。「飲み方を見直しませんか?」というアプローチ♬

06:33 依存症と市場原理主義

<概要>

・飲み過ぎるのは意思が弱いからなのか?

・依存症はアルコールの刺激に慣れた脳の前頭前野の機能が低下する病気

・判断力や記憶力が弱くなると、お酒がやめられなくなる

・アルコール依存症は本人のせいじゃない?!

・そもそも強い意志ではやめられない

「飲み過ぎるのは意志が弱いからだ!」と思われがちですが、医学的には「意志が弱いから飲んでしまうのではない」と考えられています。

アルコールの刺激に脳が慣れると、前頭前野の機能が低下し、「判断力」「記憶力」が弱まります。この時点で意志でお酒をやめることはもはや困難なのです。飲酒行動は物質による悪循環であり、「意志でやめられるものではない」ことを知っておきましょう。

<概要>

・依存症の背景には大きなマーケットがある

・お酒、タバコ、ゲーム、パチンコ、公営ギャンブル

・誘惑する消費社会

・思考と依存と嗜癖(しへき)

・複雑な社会事情

依存症と市場には悩ましい関係が潜んでいます。

依存症のウラ側には決まって大きなマーケットがあり、コマーシャルに溢れているのです。消費の誘惑に乗っかり、社会に貢献しているつもりが、いつの間にか絡め取られ、一転、「依存症だ!」とレッテルを貼られるのです。個人に全ての責任を追求するのは酷な現実があるのです。

「やめられない」のは本人の意志じゃないを深堀すると、

そのお酒は「飲んだのか?」それとも「飲まされたのか?」はたまた「いつのまにか飲んでいたのか?」

・自分で「飲んだ」=能動態

・誰かに「飲まされた」=受動態

・いつの間にか「飲んでいた」=中動態

と言われています。

アルコール依存症の飲酒行動を観察すると、「自分で飲んでいる(能動態)」ように見えるでしょう。時には、社会のストレスに押し潰されて、ある意味、何かに「飲まされている(受動態)」ように見えるかもしれません。実際に当事者に聞いてみると「いつの間にか飲んでいた(中動態)」と表現されることが多いのです。

能動でも受動でもない中動態(いつの間にか、自然に)は、依存症の病理を理解する鍵と注目されています。

08:20 中動態の世界

<概要>

・いつの間にか飲んでいた場合「飲むな」というアドバイスは有効なのか?

・禁止や命令は有効ではない

・依存症に対する誤解

・むしろ重要なのは味わうこと

・そのお酒、美味しいですか?

・わざわざ、ちびちび、味わって飲もう♬

さて、自分の意志で能動的に飲んでいるのであれば「飲むな」というアドバイスは筋が通ります。しかし、「いつの間にか飲んでいた」場合、本人に能動性がないので禁止・命令は有効ではないのです。

違法薬物「ダメ!ゼッタイ!」と言いますが、それではゼッタイ止まりません。

能動/受動で考えてしまうと、依存症の行動は理解が難しく、誤解に繋がります。

「あれだけダメって言ったのに」「約束を裏切られた」と思うかもしれませんが、そもそも「いつの間にか飲んでいた」わけで、裏切ったわけではないのです。

重要なのは『味わう』こと。「そのお酒美味しく頂いていますか?」ということです。

アルコール依存の方がお酒を飲む場合、お酒の情報は受け取らず、浴びるように、通り過ぎるように身体に入れているだけかもしれません。そういう意味では、「飲んでいない」と語られるのも間違いではないのです。

むしろ、お酒は「わざわざ、ちびちび、美味しく」味わって飲むことが重要です。

味わって飲むことが出来た後、さて、能動的にやめますかという順番になるのです。

10:57 お酒の上手な飲み方

<概要>

・お酒を飲むときは何か食べながら、お酒と同量の水を飲むとアルコールの吸収を遅らせて肝臓への負担を減らします。

・眠るために寝酒として飲む事はかえって睡眠の質を悪くしてしまいます。

・憂さ晴らしとして飲んでいる場合、毎日飲むと余計に気が滅入ってくると言われています。

・アルコールの抑うつ作用

・休肝日の目安は週に3日です。(抑うつが晴れます)

・折角ならばいいお酒をチビチビ飲みましょう!飲んだ量・種類を記録しましょう

・お酒の量を減らす薬もあり〼

アルコール依存症の人に限らず、お酒を飲む時に参考にしてね♬

お酒を飲むときは「何か食べながら飲む」のがポイントです♬そしてお酒と同量のお水を飲むとアルコールの吸収を遅らせるので肝臓への負担が減ります。これだけでも守ってみて下さい。

また、寝酒としてお酒を飲むのは睡眠の質をかえって落としてしまい、深い睡眠が減るのでオススメ出来ません。むしろ睡眠導入剤の方が安全性も高く、睡眠の質も上がると言われています。

「飲まなきゃやってらんねえぜ!!」と、憂さ晴らしで

飲んでいる場合、短期的には気が晴れますが、毎日飲むと徐々に気が滅入ってくると言われています。アルコールは長期的には抑うつ作用があり、連用すると気分が落ち込んでいくのです。

お酒をやめると、それだけでうつが改善することも多く、落ち込みをお酒で晴らそうという発想は逆効果なのです。

また、「休肝日」は週3日が目安です。適度に肝臓も休まり、習慣が定着すると、晴れやかな気持ちを実感できますよ♬

計算式で飲む量を計算し、飲んだ量や種類を記録して、どのくらい何を飲んでいるか把握しつつ、計画的に飲むことが理想ですね。

とはいえ、「飲みだしたら止まらないんですけど。。」と、お困りの場合、「お酒を飲む量を減らす」便利なお薬もあります♬

飲む1~2時間前に飲むと、お酒の量が3分の1~2分の1に減る効果がありますので、興味がある方は医療機関にご相談ください。

13:44 アルコール依存症の予後

<概要>

・3分の1は治癒 3分の1は飲み続け 3分の1は命を落とす

・自殺は依存症ではない人の6倍高い

・誰かと繋がれるかが生死を分ける

・いくつになろうと諦める必要はない

・治療する意味は必ずある

・断酒率が高いのはむしろ高齢者

お酒を飲むと感情のブレーキが利きづらく、衝動的に自殺を図ったり、完遂してしまうこともあり、自殺とアルコールは密接に関わっています。

そういう意味で、アルコール依存症は早めに対応すべき疾患なのです。ポイントは「誰かと繋がれるかどうか?」

孤独が一番の大敵です。

一方で、幾つになっても「諦める必要はない」と言われています。断酒率が高いのはむしろ高齢者というデータもあり、いくつになっても治療を始める意義はあるのです。

アルコール依存症の病理

<概要>

・酒を飲む時間・量・状況のコントロールが出来なくなる病気

・身体的、社会的にトラブルになってしまう

・楽しいお酒を飲んでいるわけではない

・飲みたくもないのに飲まずにはいられない

・不安・虚しさ・寂しさ・辛さを一時でも忘れたい

・生きづらさを打ち消すように、自分で自分を治そうとして飲み続ける

・飲んでいる時はやめたくて、やめている時は飲みたくて

・一番苦しいのは本人

アルコール依存症とはお酒を飲む時間、量、状況のコントロールが出来なくなる病気で、そのことにより身体的、社会的トラブルに至る病理があります。

アルコール依存症の場合、楽しいお酒を飲んでいるわけではなく、不安、虚しさ、寂しさ、辛さを一時でも忘れたい、和らげたいと、苦しんで飲んでいるのです。

生きづらさを打ち消すように自分で何とかしようと飲み続けてしまう。飲んでいる時はやめたくて、やめている時は飲みたくて、苦悩は深く、一番困っているのは本人自身なのです。

16:17 アルコール依存症の治療

<概要>

・誰かと繋がること

・病気を認め、自分が自分を許すこと

・お酒から距離を取る為の入院治療

・薬物療法 抗酒剤 節酒剤

・断酒会

・医療やサポートに頼ること

・まず今日を1日を無事に過ごすこと

治療についてご紹介

「誰かと繋がること」がスタートです。ゆっくりでいいので病気を認めること。自分が自分を許すことが重要です。

お酒から距離を取る為の入院治療は、一般的に30日プログラムと言われ、最初の1週間でお酒を抜きますが、安全に抜くためにビタミンB類の補充を行いながら、脳や肝臓を保護しつつ点滴を行います。その後、アルコールの知識を学び、日々の作戦を立てて日常生活に戻ります。

薬物療法としては「抗酒剤」と「節酒剤」があります。

以前の治療は断酒が原則でしたので、「抗酒剤」がメインでした。この薬を飲んで飲酒すると血圧が下がり、気持ち悪くなるため、もはや一滴も飲めなくなるという治療法でした。

かつてはちょうど良く飲むのは無理という考え方でしたが、軽症の人をかえって治療から遠ざけてしまったこともあり、最近は「節酒剤」を使うことも多いです。飲酒の1〜2時間前に飲むことで、お酒の量が減るという画期的なお薬です。

アルコール依存症の治療の歴史は長く、当事者の集まりとしての断酒会や家族会もあります。岐阜県で最初の断酒会は飛騨地区でした。

医療に早めに繋がることが重要で、その後、サポートを頼りましょう。まず今日1日を無事に過ごし、明日1日を無事に過ごし、明後日1日を無事に過ごす。1日1日の積み重ねがアルコール依存症の治療となります。

19:34 飲みたくなるのはこんな時

<概要>

・HUNGRY 空腹

・ANGER 怒り

・LONELY 孤独

・TIRED 疲労

飲みたくなる4つの状況に関し、あらかじめ作戦を立てておくことが重要です。

「お腹減ったら⇒果物を食べよう」「怒りが来たら⇒寝逃げしよう」「孤独を避けるためにドライブに行こう」「疲れたら温泉にいこう」など、自分に合った作戦を立てておきましょう。

特に気をつけなければならないのは「孤独」です。誰かと繋がっていることが重要なのです。

21:38 家族の心得

<概要>

イネーブリングをやめよう

・酒を隠す 酒を捨てる

・代わりに謝る

・代わりに片づける

・借金を肩代わりする

・会社に言い訳をしてあげる

・家庭内の問題を隠して取り繕う

・激しく責める

・泣き落とししようとする

・実行しない脅しを言う

アルコール依存症の方の家族がつい良かれと思って取ってしまう行動に「イネーブリング」があります。

「イネーブリング」とは、結果的に本人が飲み続ける事を可能にしてしまう行為のことです。

代表的なものをご紹介。

・お酒を隠す

・お酒を捨てる

・代わりに謝る

・代わりに片付ける

・借金を肩代わりする

・家庭内のトラブルを隠す

・激しく責める

・泣き落とす

・実行しない脅しをいう

イネーブリングは効果がないばかりか本人が問題と向き合うきっかけを失うので逆効果です。正しい知識を身に付け、行動を変えましょう。

21:39 家族の心得

<概要>

・家族が問題を肩代わりする事で本人は問題に直面する機会を失い、飲酒をやめ理由が見えなくなる

・家族が病に巻き込まれなくなれば病状も家庭崩壊も必ず改善する

・大事な事は病を正しく知って対応を変える事

・知識は強力な武器である

・身の安全を優先しよう

・伴走する家族は医療やサポートに繋がり続けよう

・希望を捨てずに見守ろう

ここまでのまとめですが、家族が肩代わりすることで本人は問題に直面する機会を失ってしまいます。

また、家族がアルコール依存症に巻き込まれなくなれば、病状も家庭環境も必ず改善するとも言われています。

大事な事は、この病を正しく知って、対応を変えることです。

知識は強力な武器なので、学びを深めることが治療の第一歩です。

なお、お酒で暴れて危ない時は、身の安全を優先して逃げましょう。伴走する家族も長い旅路になりますので、長期戦に備えて余裕を持って、医療やサポートに繋がり続け、知識を蓄えていきましょう。

諦めずに医療に繋がり続けること。希望を捨てずに見守ろること。一人で抱え込まないことが大事な心得です。

22:53 まとめ

<概要>

・アルコール依存症は早く医療に繋がるほど予後が良い

・アルコール依存症は意志の弱さが問題ではない

・個人を責めても解決しない

・依存症の人は依存が苦手な人である

・自立とは依存先を増やすこと

・依存症を学び、希望を持って上手に頼り、皆で解決を目指しましょう。

アルコールは違法ではありません。しかし、体質の違いによって、飲酒後のダメージには個人差があり、肝機能だけではなく、対人関係や仕事にまで影響が及ぶ場合があります。いくらアルコールが好きでも、体質によってはすぐダメになってしまいますので、相性が良くない場合はお酒を減らす、なくすという考え方が必要です。

アルコールに限りませんが、依存症は「依存が苦手な人」です。「自立とは依存先を増やすこと」という金言があり、人と繋がることが治療の第一歩となります。

依存が苦手だからこそ、SOSを上手に出せず孤立し、結果、物質に依存してしまうのです。

知識は力ですので、正しい知識を身に付け行動を変えていきましょう。病気を受け入れて、希望を持って医療機関、サポートを根気に頼り、皆で解決を目指していきましょう。

ご拝読ありがとうございました。

アルコール量早見表

1%=2500ml

2%=1250ml

3%=833ml

4%=625ml

5%=500ml

(中瓶1本)

6%=416ml

7%=357ml

(一般的なハイボール1缶)

8%=312.5ml

9%=277ml

10%=250ml

11%=227ml

12%=208ml

13%=192ml

14%=178ml

15%=166ml

(日本酒1合弱)

16%=156.25ml

17%=147ml

18%=138ml

19%=131ml

20%=125ml

60%=41ml(ウイスキー等高度数の物)